体育特色校,开启新起点

苏州工业园区博爱学校将健康体育运动融合应用在运动康复服务中,改变了特需儿童由被康复治疗转变为主动参与的康复模式,这是儿童康复运动的创新性挑战,在这条创新路上在政府与社会各界爱心人士的支持下,得以在特需儿童中开展篮球训练、水适能运动、轮滑运动等体育课程。

体育运动是博爱康复教育重要课程之一,以世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》(ICF)“生物—心理—社会”理念为指导的覆盖全生命周期的支持性服务。在教育部“中、低年级每周3-4课时,高年级每周2-3课时”标准上,通过与功能康复相结合,将体育课课时提高到每周10课时。充分利用晨间活动、大课间、午间活动时间,将集体体育锻炼并将其列入教学计划。统筹安排体育活动与康复活动相结合,保证特需儿童每天至少2小时的体育锻炼时间。

2021年3月博爱学校再次得到苏州市慈善总会(基金会)的支持,助力学校开展循证医学为导向的康复运动探索之路,其中包括:建立数据库、编制校本教材、专业师资培养、长效机制入手共同构建多层次互动的“医体结合”服务体系。探索特需儿童在传统康复医疗的基础上,拓展医体育结合的多维融合服务方式,让特需儿童在体育康复活动中“享受乐趣、增强体质、锤炼意志”。

一、开发“体育特色”康复服务资源包

学校树立“健康优先”的理念,确立学生的主体地位,用趣味性的体育课程激发孩子的兴趣,促进特需孩子身心健康成长。学校开发体育特色康复课程资源包,实施医体结合康复课程实施方案,做到【一份医教结合服务档案、一份循证康复评估档案】。学校为保障孩子们体育运动活动的开展,改建水疗室,引进篮球等适合身心健康发展为特点的体育教学与活动,改善学生的身体形态和技能,增强其适应社会的能力,保证在校特需儿童健康体育运动全员普及参与。

二、科研成果 创新前行

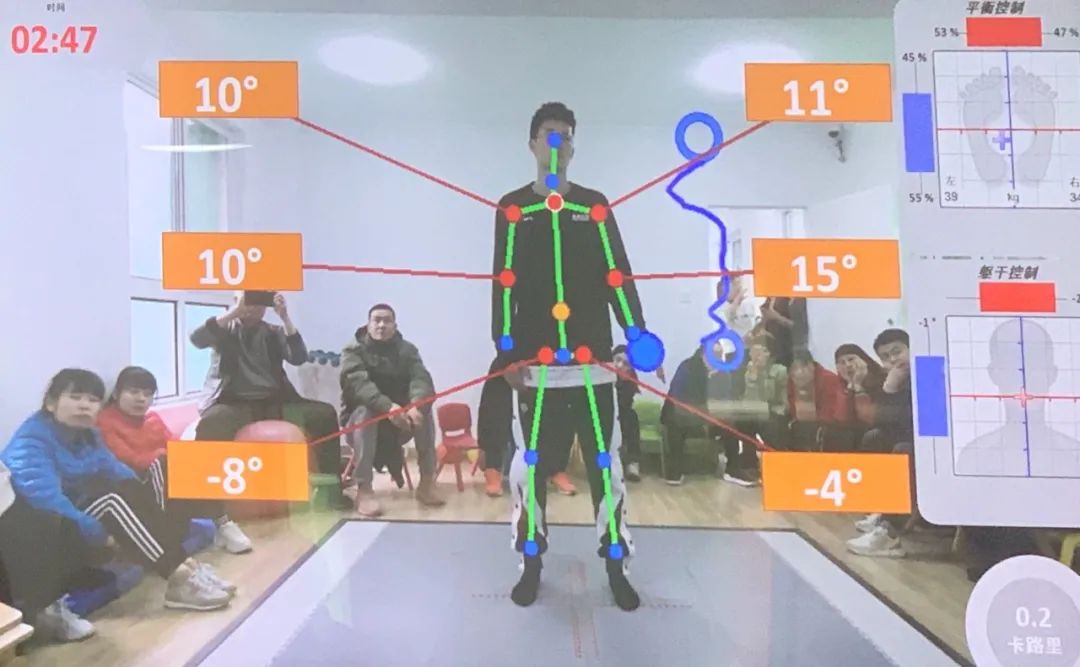

在世界各地,健身房、康复中心、体育馆的墙上,都装有镜子。镜子可以为训练者提供即时反馈。为姿势纠正、运动控制,甚至是检查形象,提供了准确的方法。在数字化时代,每一面镜子都将成为数字的墙。博爱学校率先引进三维动作捕捉分析系统,数字墙(D-Wall)。通过可视化与数字化的方式进行康复训练和评估任务。通过实时反馈、实时分析、实时调整使训练达到最高效目标。

在数字墙上显示的个人训练参数

在数字墙上,通过科学的匹配个人身体各关节活动中运动角度的变化、平衡训练中身体重心的变化、身体对称性的变化这三者之间的参数来分析调整训练中的动作。从而帮助儿童在训练中调整姿势、平衡、力量、速度、耐力、敏捷等身体功能,制定个性化方案。通过科学的收集健康儿童的运动数据并建模,使特需儿童在康复运动中与健康儿童运动建模为目标,做到有据可依,有理可循。

数字墙也设置游戏与虚拟场景,提高了训练的趣味性,使得孩子在快乐的环境中、先进的设备下、循序渐进的运动中逐步康复。学校的多元化运动课程,共同形成体育特色运动在活动中推向纵深发展,倡导体育精神,同时向其他学科渗透,不断拓宽研究领域。

基于遵循科学的循证医学为原则,学校针对康复运动科学的收集健康儿童与特需儿童的运动数据,从而建立特需儿童康复运动数据常模。数据可以帮助治疗师预见与分析特需儿童未来发展的可能性与障碍,通过数据设备对比个体前后康复运动数据的差异、对比健康儿童与特需儿童之间的运动数据差异,最终科学的制定计划、监控训练过程、评估训练效果,为客观量化评估提供了依据与方法。

三、医体结合师资团队建设

学校的体育队伍人才建设是“体育特色”拓展的基本保障。学校聘请江苏省康复医学会儿童康复专业委员会高级职称专家专业授课和编写教材。加强特色康复内涵建设,提高学校体育运动整体研究的能力与水平。教材同时向江苏省行业内培训辐射,营造良好的体育与文化环境,研究指向为具有持续的、恒久的、在区域内具有一定示范和榜样作用。在医体结合的师资教育培养项目中,要从教育理念的转变、教育内容的设计上,以高度负责的态度,全面推进特需儿童的终身教育。

2021年江苏省儿童康复治疗师13个基地 师资远程国际培训

特殊儿童用勇敢的态度,向我们展示了他们的潜力,孩子们在成长,学校也在成长,学校二十多年的发展离不开政府、社会、企业、全校教职团队的各方支持,我们共同为孩子回归社会,平等接受教育、参与社会生活共同努力。

账号+密码登录

还没有账号?

立即注册